行政書士法改正に思うこと

トップページに記していますが、令和8年1月1日以降、非行政書士による官公署提出書類作成は、違法が明確化される改正が6月にありました。もともとそうでしたが、コンサル料名目で請け負う無資格者が後を絶たず有名無実化していたため、このような改正となります。

DX化、不服申立は権限強化ながら、行政書士法第19条に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、」の文言が加わった箇所が、今回決定的な改正部分です。

何が問題となり得るか

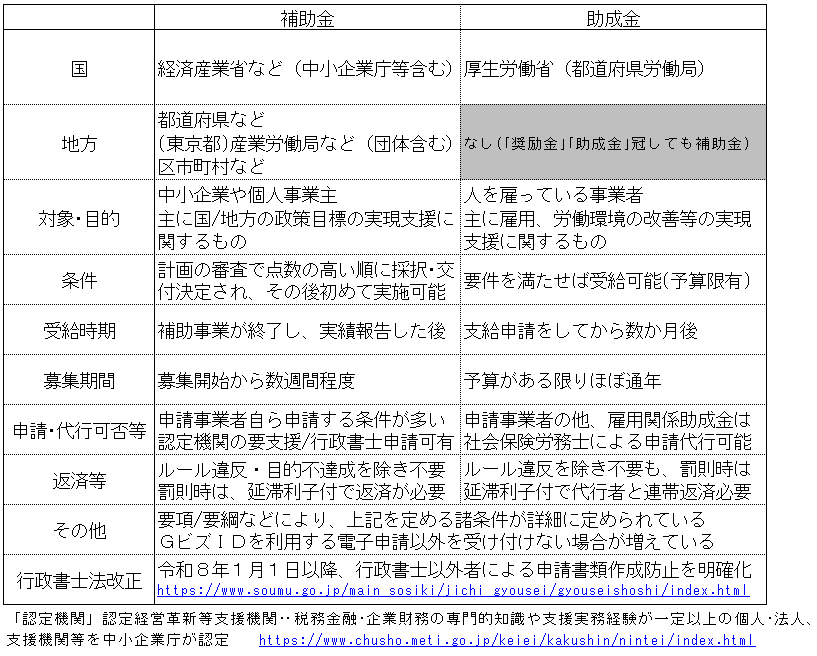

補助金等について(「等」は、補助金の名称でないが補助金に含む)

『3 行政書士又は行政書士でない者の業務の制限 行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。』と、リンク先の総務省HPにあります。

無資格者の補助金等コンサルタントが念頭ながら、他士業も排除されます。最も注意が必要なのは、中小企業診断士、次いで社会保険労務士です。「大丈夫だろう」は危険と考えます。代償が大きく「業際」に引っかかり、排除を余儀なくされます。前職も対策を講じるように見えます。

ただコンサルタント業務自体は行政書士法上も独占業務でありません。認定経営革新等支援機関制度(認定機関)が成立しなければ、事業計画など認定機関の関与や確認を要件とできません。この整理は必要(現に整理中)と思われます。司法書士や税理士が関与の相続等手続もあるようだし、行政書士が描けないような図面は誰が?

(グレーゾーン照会抜粋R7.10.10)一般論として、顧客が、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成するために、個別に「今後の収益計画および調査結果をまとめた資料を作成・提供」することは、行政書士法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」には該当しないと考えられる。

なお、同項に規定する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とならないよう留意いただくとともに、顧客に対し、これらの書類を作成することができるのは、顧客又は行政書士若しくは行政書士法人に限られることを案内いただきたい。

(理由)

行政書士法第1条の2第1項において、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定されている。このため、サービスが、書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては、書類の「作成」に当たらないと考えられる。

問題は地方公共団体「奨励金」「助成金」名称の紛らわしさ

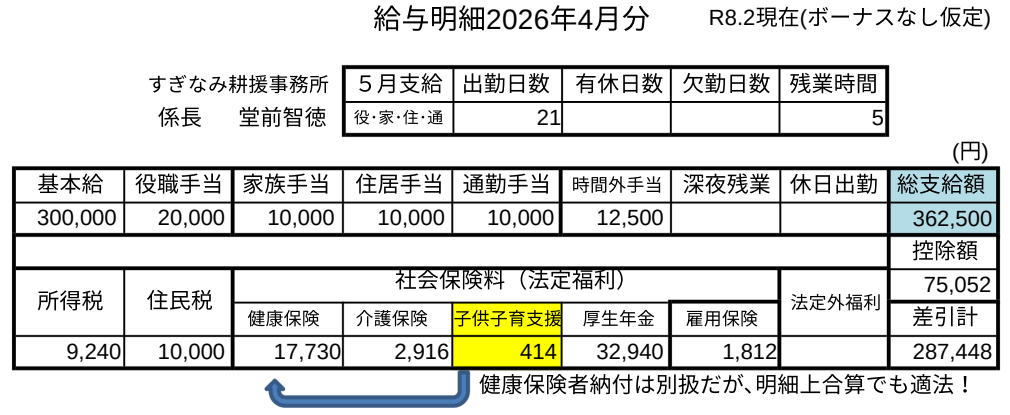

助成金の名称を厳密に捉えると、厚生労働省においては事業主に対する「雇用関係助成金」であり、社会保険労務士も代行できます。しかし、地方において雇用関係助成金の法定受託はなく、あくまで「補助金等」(負担金補助及交付金)で、厚労以外省庁同様補助金等適正化法の適用も受けます。補助金に関し、総務省は「奨励金」「助成金」の名称使用を禁じるべきでしょう。

でなければ何が発生するか。厚生労働省の「雇用関係助成金」と地方の「助成金」を混同した社会保険労務士などが、(ほとんど代行できないが)知らずに無資格者として地方の「補助金」に手を染める恰好で排除を予想します。残念ながら、助成金を扱う書籍も混同する有様です。

(筆者が修正した表)

本改正は準備不足で施行?

議員立法である

政治連盟が関わり議員立法で成立させたため、一般は6月下旬まで分かりませんでした。とはいえ、準備期間を長くしにくい事情もあります。内閣提出なら相応に報道されますが、この期に及び同業の不知が多いのは問題です。他士業も影響あるのに業界認識はどうでしょうか。

厄介なのは

摘発の度合と地方公共団体の負担です。最近は定額減税や非課税等世帯給付をはじめ、ひらがな戸籍や選挙、災害対応、国の職員交流…負担が重く、原課は無資格を見極められずでしょう。押し付けられた?総務省は不憫だが、施行までに交通整理、政治はどうあれ時間はありません。